出国直前の13日、インド到着当初に訪れた難民キャンプを再び訪ねました。

今回はHIV陽性の子どもたち、貧しい村、そして難民キャンプの人たちと出会い、心に大きな衝撃を受けました。

インドにいる間、最後まで何らかのご奉仕をさせていただきたい、そう願い、スシルに難民キャンプ訪問を再度セッティングしてもらったのです。

このたびは直接物資を買って持って行くことにしました。

手持ちの一万ルピー、日本円で約16000円分の現金をスシルと牧師さんにお渡しし、食料品を選んでもらいました。

行ったのはお米などの穀物、豆やスパイスなどを扱う食料品問屋のようなところです。

各家庭に配るものを大きな袋に入れ、15セット同じものを用意しました。

さすがインド、一袋がかなりのボリュームです。

他にも子どもたちの喜ぶお菓子やゴムボールなども買い、それらを持って難民キャンプへと向います。

ここで一言難民という言葉についての説明を。

本来難民とは、異国から難を逃れて来た人のことを言うそうです。

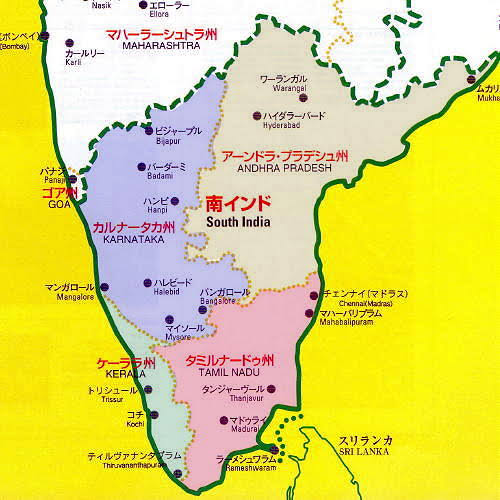

ここ南インド タミルナド州は、少しの距離の海を隔ててスリランカと隣接しています。

そのスリランカでは多数派のシンハラ人と少数派のタミル人が長年抗争を続け、その被害から逃れるため、スリランカのタミル人が難民としてタミルナド州に流れてきています。

また東隣であるケララ州では、遠くチベット難民が多数暮らしているとのこと。

こういった異国の人たちが本来の難民であって、同じインドの他の州から来た人たちは難民とは呼ばない、そうスレッシュは語っていました。

けれど同じインドとはいえ、彼らの暮らしていたアンドラプラデシュ州は話す言語もテルグ語でタミル語とは言語体系がまったく異なります。

またスリランカのタミル人難民は同じタミル語を話すのですから、そういった意味ではほぼ難民と言って差し支えないと思います。

ここは彼らが生きる糧を得るために働いているゴミ分別場です。

異臭が漂い、ハエもたくさん飛んでいます。

処理が済んだ生ゴミはサラサラの腐葉土のようなものになり、これは農業用として販売されています。

処理場の窓から彼らが暮らすテントが見えます。

テントのところに行く途中、子どもがしたであろう便が落ちていました。

ここにはトイレ設備がありません。

また水道も井戸もなく、水は男性がバイクで水場から何往復もして運んできます。

大きな水のボトルが何本か見えますね、これで彼らの生活用水すべてをまかないます。

左の子が手に持っているのはプレゼントした風船です。

一軒の家の中に入らせていただきました。

電気は一応通っていて、テレビや音響装置とともにキリストの像が飾られていました。

キリスト教の人たちによって支援を受け、生きる指針を宗教に見出しているのだと思います。

貧しい人たちにとって、宗教は心の糧以上のものです。

ここで暮らしているのは若い人が多く、ちっちゃな子どもたちもたくさんいます。

みんなに風船をあげると大喜びで、遠くから走ってきて手を伸ばしてくれました。

食料品の入った袋を配らせてもらう前にみんなでお祈りをします。

牧師さんはテルグ語も堪能で、お祈りの間はみんな真剣です。

自分は椅子に座らせてもらい、後で配るために膝の上にお菓子の入った緑の箱を置いています。

食料品の中身はこんな感じです。

お米、豆、植物油、各種スパイス、そしてロウソクです。

お一人ずつ前に出てもらい、支援物資を手渡しました。

かなり重量感があり、少しでも生活に役立てば幸いです。

彼らの頭の中にはどの様な未来像が描かれているのでしょう。

言葉の通じない彼らの思いを知るすべはありません。

一時的に物資を施すことが根本的な問題解決になるとは思えませんが、彼らよりも少しは豊かである日本人が、その窮状を前にしてできる援助をするのは当然の“義”であると考えます。

帰り際、たくさんの若者からセルフィーを撮らせてくれと頼まれました。

難民キャンプを訪ねたことは、自分にとっていい思い出です。

そして彼らにとっても、これが将来いい記憶の中のひとつとして残ることを願います。

コメントを残す